第2回GCLSプレゼンコンペ受賞者寄稿 今泉拓さん

第2回GCLSプレゼンコンペティションでオーディエンス賞を受賞された今泉拓さんに研究紹介の記事を寄稿いただきました。

自己紹介

東京大学大学院学際情報学府博士課程2年の今泉拓と申します。専門は認知科学で、学部4年のときからアニマシー知覚(非生物を生物らしく感じる知覚)の研究を行っています。特に、抱きつきしめじ(後述)という実験刺激を対象にして、形がある程度ヒトらしい対象が感情豊かに見えてしまう現象を追求しています。研究の加速と社会実装を目的として、2021年の9月からクラウドファンディングを開始しました。

受賞の感想

オーディエンス賞に選出していただき、大変うれしく思います。クラウドファンディング×学術研究の可能性が高く評価されたのだと感じております。今回の受賞を励みに、より一層研究を有意義なものにし、また願わくは一種の社会実装のモデルケースになれるよう邁進してまいります。

プレゼンの概要

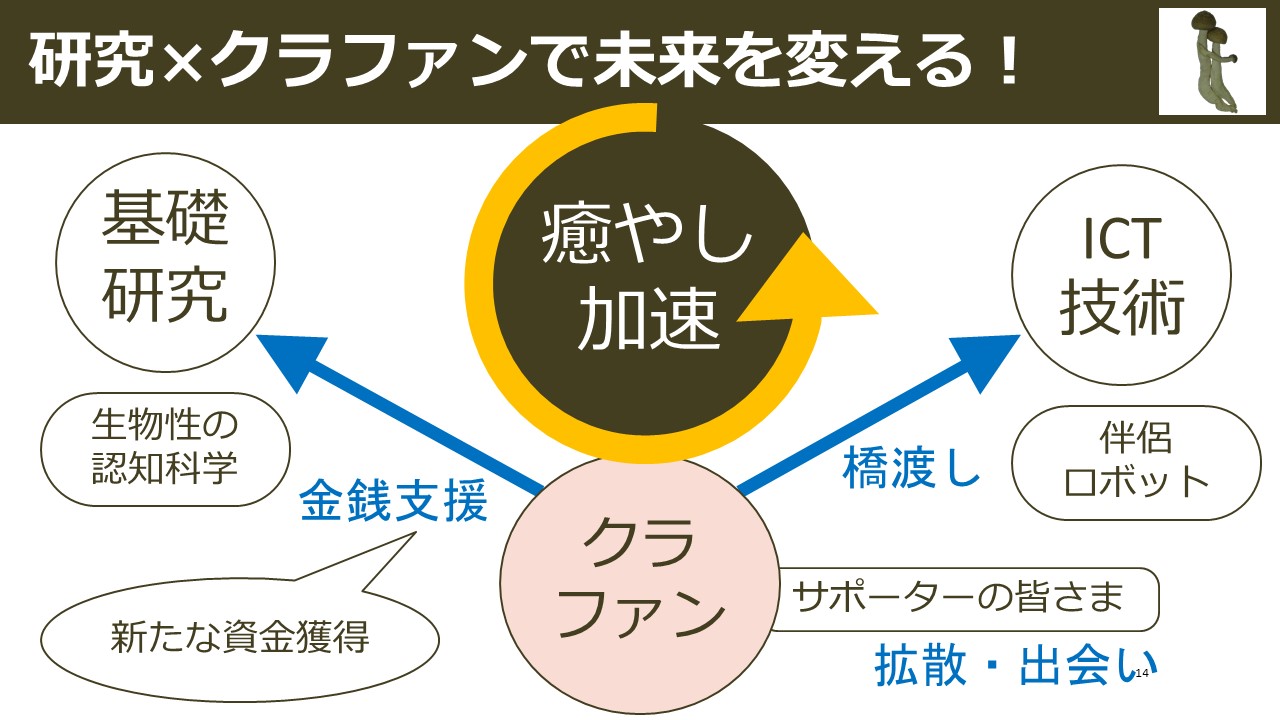

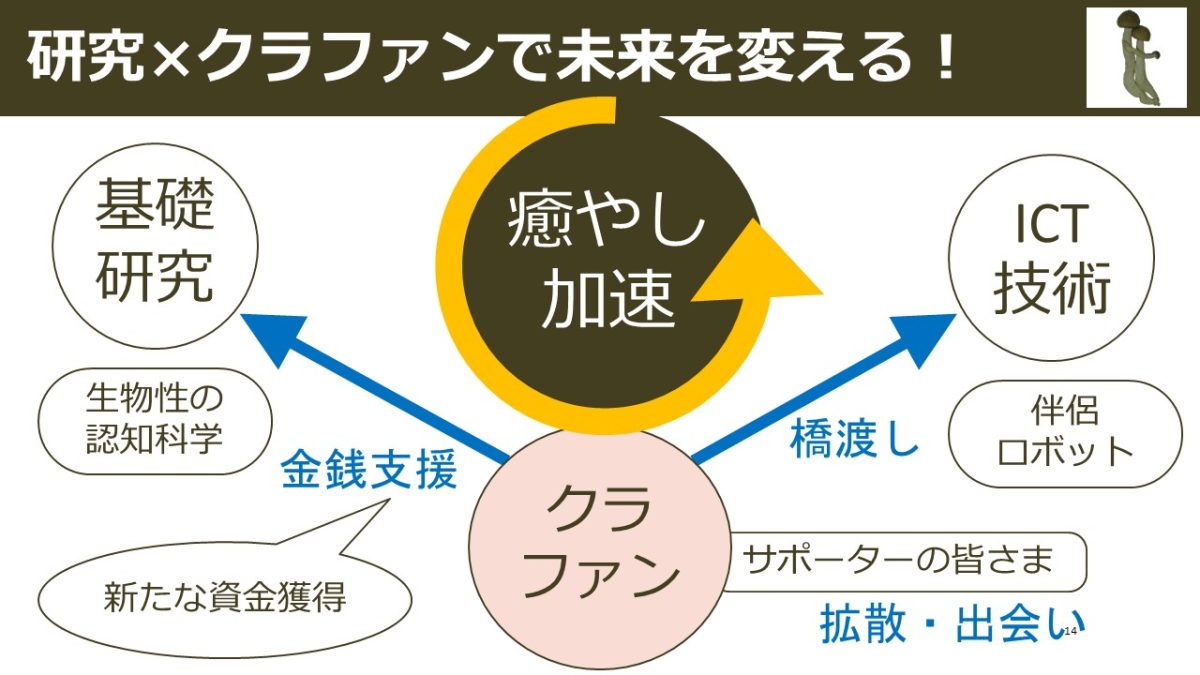

本プレゼンは、私の専門である認知科学・ソーシャルロボットというICT技術・クラウドファンディングの3つが掛け合わさることで、癒やしの社会実装を加速させ未来をよくしたいという主旨で行いました。

近年、ペットやペットロボットの市場は毎年拡大しています。購入理由としては、やすらぎが欲しいという項目が最上位に来るようで、孤独を解消するエージェントが求められていると言えます。私はこれらのエージェントの中でも、特にソーシャルロボットに興味があります。

ソーシャルロボットに関する研究では、ロボットが感情豊かにみえる場合に利用者の心をつかみやすいことが報告されています。では、生物でない対象はどのような場合に感情豊かに見えるのでしょうか、これが自身の研究テーマとなっています。

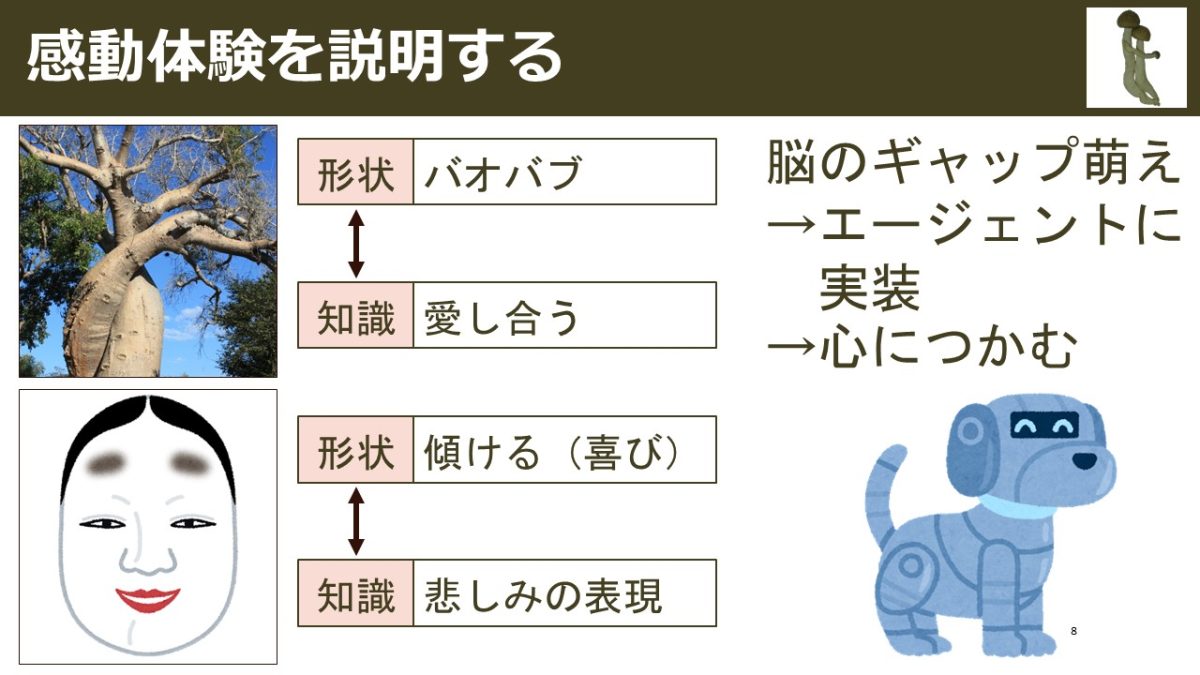

感情豊かに見える状況について、私が提案するのが「脳のギャップ萌え」という現象です。これは、ソーシャルロボットを見た際に、形状からの予測と知識からの判断にギャップがある場合に、対象が感情豊かに見えるのではないかという仮説です。つまり、形状はヒトに似ていない対象が、ヒトらしい行為を推測させる動きをすると脳のギャップ萌えを引き起こすのだと考えています。

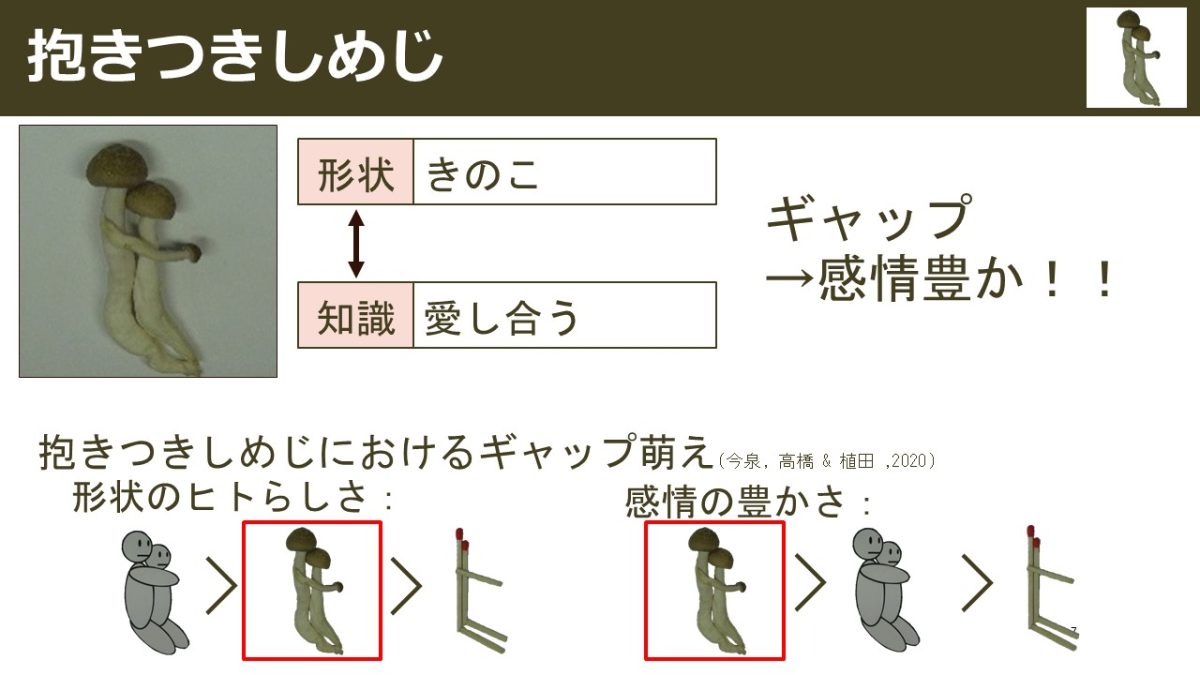

この仮説を検討するために、普段は下図のような「抱きつきしめじ」を用いて実験をしています。抱きつきしめじは、形状はきのこ(人間ではない)ですが、愛し合うような動きをしています。実際に抱きつきしめじは感情豊かに見えることを実験的に示してきました。このギャップ萌え仮説を用いると芸術や観光地といった感動体験を包括的に説明できるのではないかと考えています。そして、脳のギャップ萌えをエージェントに実装することで、心につかむロボットを作るのが将来的な展望となっております。

図1. 抱きつきしめじ

図2. 感動体験を説明する

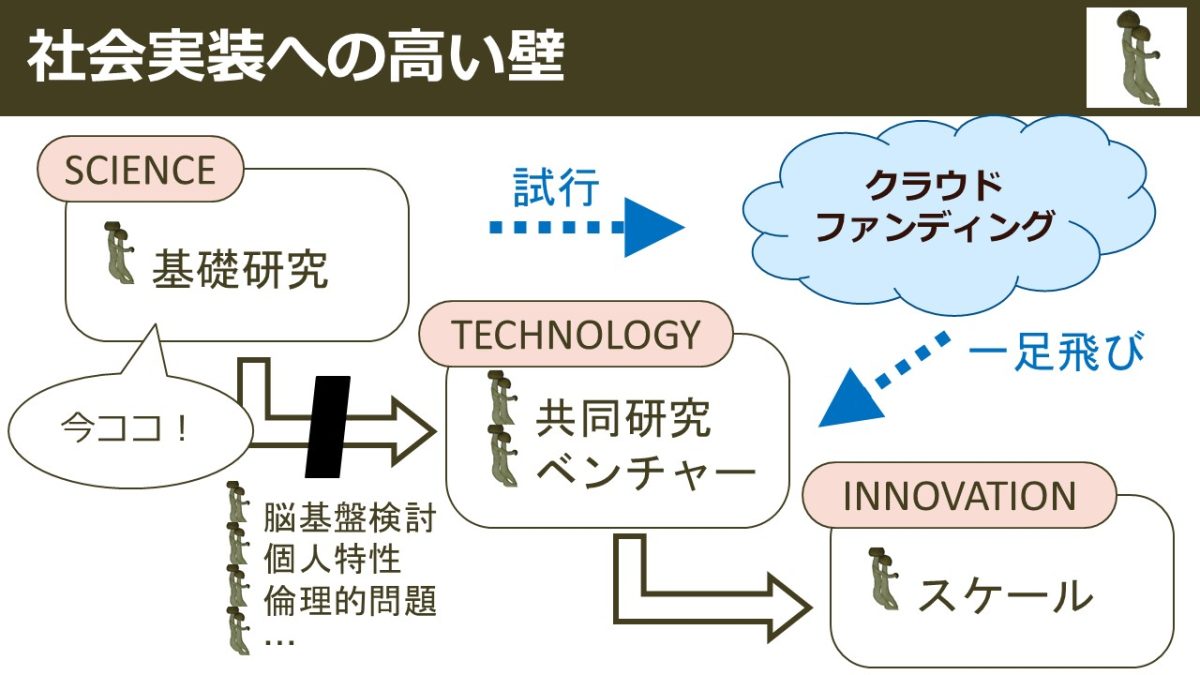

ただし、現在の私の研究は探索的な基礎研究。サイエンス、テクノロジー、イノベーションといった発展段階の中では、サイエンスの初歩となっております。共同研究やベンチャー協業をする上では、多くの障壁があります。例えば、”脳の”という主張をする上では脳基盤の検討が必要ですし、乗り越えなくてはならない倫理的な問題も多くあります。

この障壁を一足飛びに乗り越えるためには、テクノロジーについて試行錯誤できる機会が必要だと考えました。そこで、私はクラウドファンディングに挑戦することにしました。

図3. 社会実装への高い壁

9月からクラウドファンディングをスタートし、開始して2ヶ月(当時)で40人ほどから支援いただくことができました。大変ありがたいことです。見知らぬ方からも投げ銭をいただくことがあり、癒やしという社会課題や脳のギャップ萌えへの期待を実感することができました。

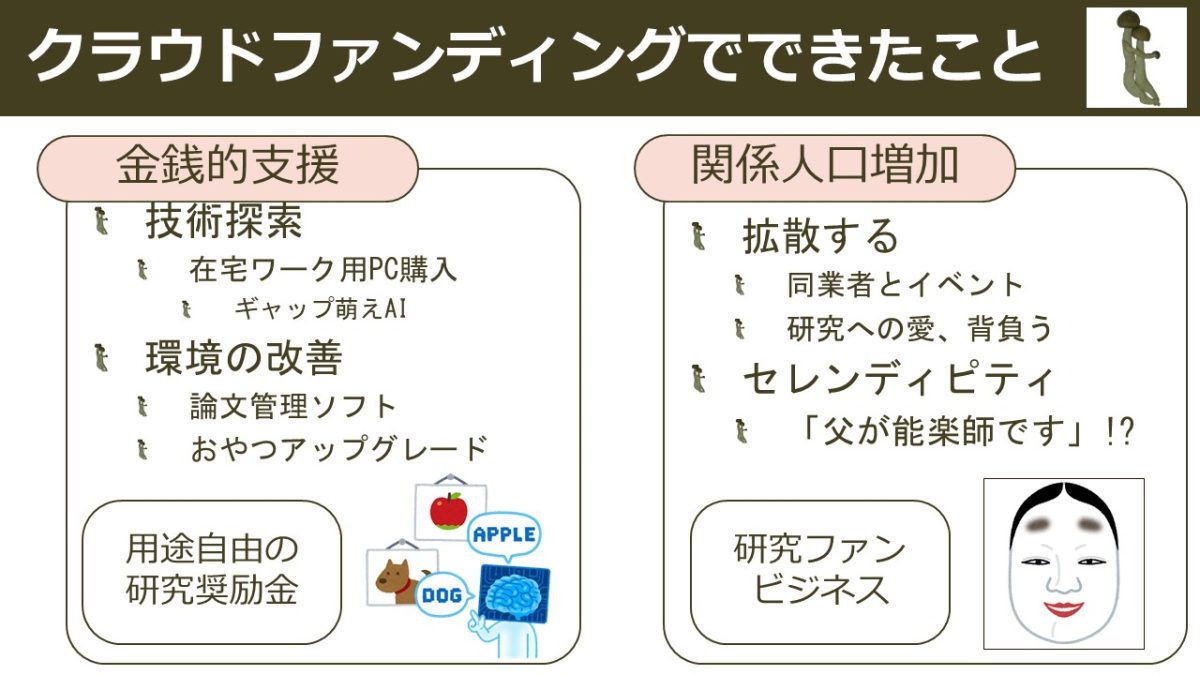

クラウドファンディングでは、金銭的な支援だけでなく、研究の関係人口という恩恵に授かることができました。金銭的な支援としては、在宅用のいいPCを購入し深層学習を用いたギャップ萌え特定に取り組むことができました。また、研究の関係人口が増加し、他の研究者とイベント(インタビューやディスカッション)をする機会が増えたり、芸術家の関係者と出会うことで実験までのプロセスを短縮化することができました。

図4. クラウドファンディングでできたこと

図5. 研究×クラファンで未来を変える!

図4、5のようにクラウドファンディングは新たな資金獲得の手段として私の研究を支えてくれています。またサポーターのみなさまの協力から新たな出会いがうまれ、ソーシャルロボットを実装するうえでの橋渡しになってくれています(ゆくゆくは実際のロボット製作者と繋がれたらと考えています)。研究×クラウドファンディングで未来を変えるということで、この相乗効果が癒やしを加速させる可能性が読者のみなさまにも伝わってくれたらと願ってやみません。続報がありましたら、何らかの形でみなさまにお届けできたらと思います。よろしくおねがいします。

プレゼンの工夫

Zoomでの発表、また認知科学が専門でない方が多いなかでのプレゼンでしたので、画像や動画を用いて研究内容をできる限りキャッチーに伝えることができるよう試みました。加えて、クラウドファンディングの魅力や可能性が伝わるように、クラウドファンディングを通してできるようになったことを積極的にアピールしました。金銭的な支援だけでなく、研究の関係人口が増加したという事実は、オーディエンスのみなさまにも意外性をもって受け入れてくれたのかと思います。

寄稿:今泉拓