第3回GCLSプレゼンコンペ受賞者寄稿 児玉大樹さん

第3回GCLSプレゼンコンペティションでMichele賞を受賞された児玉大樹さんに研究紹介の記事を寄稿いただきました。

自己紹介

東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻修士課程2年の児玉大樹です。葛岡雨宮鳴海研究室に所属しています。融合身体という、二者が同一のアバタを共同で操作する体験を通じて、スキル学習を効率化する研究を行っています。

プレゼンの概要

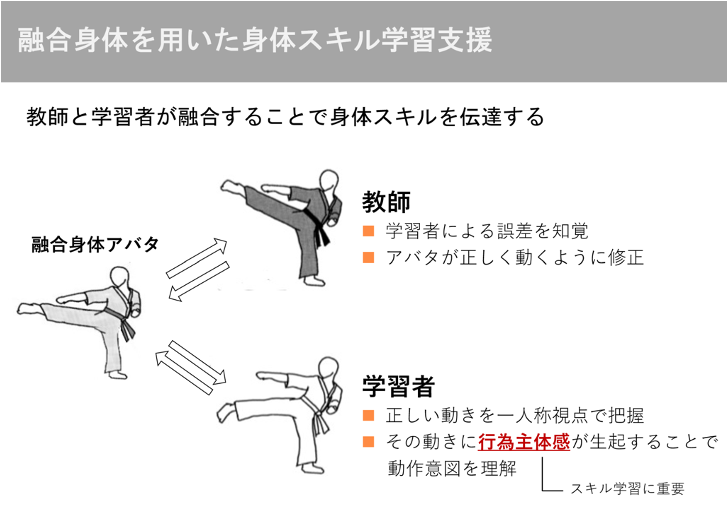

近年、VR技術を用いて運動スキル学習支援を行う研究が積極的に行われています。例えば、学習者がヘッドマウンテッドディスプレイを用いて教師の動作を一人称視点から観察することで、より容易に動作を模倣できるようになることが知られています。しかし、これらの技術を用いた際に学習者は教師の動作を模倣することで精一杯であることが多く、能動的にスキルを発揮する感覚である行為主体感が弱いため、教師の動作意図が伝わらないという問題があります。これに対し、私たちは融合身体を運動スキル学習支援に応用することで解決できると考えています。融合身体では、2人の身体位置の加重平均を取った位置がアバタの身体位置となります。融合身体を用いることで、ユーザは制御率(自身の動作が反映されている割合)よりも強い行為主体感が生じることが知られています。学習者が教師と融合身体を用いて、教師によって補正された動作に強い行為主体感を感じることで学習者が積極的に動作意図を推測し、動作意図を獲得できると考えています。

図1. 融合身体を用いたスキル学習支援

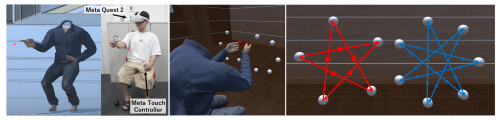

2つのスキル学習タスクを例にスキル学習効果を検証する実験を行い、融合身体を用いたスキル学習がどのようなスキルの学習に適しているのか検証を行いました。最初の検証実験に用いたタスクはトレース課題という、自動で動く球を指先で追従するタスクです。このタスクは、二者がインタラクションを行いながら運動スキル学習を行う分野の多くの先行研究で用いられる基礎タスクです。実験の結果、仮説に反し、1人で練習したほうが上手くなるという結果になりました。これに対し、トレース課題では動作意図が少ないことや、融合身体は深部感覚とアバタの手の位置が違うので、細かい動作の習得に向いていないことを考察しました。この考察を踏まえ、2つ目の検証実験では、デュアルタスクという、2つの単純なタスクをいかに速く遂行できるかを競うタスクを用いました。具体的には、右手で七芒星・左手で五芒星を同時に描くタスクを用いました。このタスクは、トレース課題に比べ、進む方向に意図があることや、大まかな流れが大事なタスクとして採用しました。実験の結果、結果、融合身体を用いることで、教師動作を半透明アバタとして一人称視点から観察しながら追従する学習手法よりも約2倍の、そして1人で学習を行った場合よりも約1.5倍のスキル学習効率が確認されました。これらのことから、融合身体を用いることで、より動作意図の多いスキルや、大まかな動作イメージが重要なスキルの学習効率を向上できると考えています。

図2. トレース課題(左)とデュアルタスク(中央、右)

今後は、融合身体実世界で用いられるより実用的な運動スキル学習を効率化することを目標としています。例えば、デュアルタスクに似ているスキルとして、ドラムのスキル学習や音楽ゲームのスキル学習を支援する計画を立てています。

運動スキル学習速度を向上する手法を実現することは、複雑かつ言語化の難しい伝統芸能や職人技術を保存するために重要なことです。融合身体は、実世界では行うことの難しい手法です。VRという新たな技術を積極的に活用することで、実世界では行うことのできない効率的なスキル伝達を実現できると考えられます。技術を発展させ、知見を蓄積していくことで、誰もが望む身体スキルを簡単に獲得し、自身の身体へ定着させることができる未来が実現されることを期待し、本研究がその一助となると考えています。

プレゼンの工夫

プレゼンで高い評価を得ることももちろん大事ですが、自身の研究をより発展させるための議論の場とすることを一番の目標として考えていました。短い時間で今後に向けたより質の高い議論を行うために、2つのことを意識していました。1つ目は、動画や図を多く入れることで、視覚的にわかりやすい表現にすることです。融合身体の説明、用いた実験タスクなど、言語を用いずとも動画を見せることで容易に理解できるものには積極的に動画を採用しました。2つ目は、事実と自身の考察が混同しないようにそれぞれを明示することです。今後の議論に向けて、どこまでが事実や結果でどこからが自身の意見であるのかはっきりとわかるようなスライドや話し方を行うように意識しました。これらの工夫の結果、質疑応答の場において融合身体の説明や実験タスクの質問ではなく、今後どのようなスキルを用いるべきか、融合身体がどのような特性を持っていそうなのかなどを、質問者の方の経験を基に議論することができ、有意義な時間にすることができたと考えています。

寄稿:児玉大樹