第1回 GCLSプレゼンコンペ受賞者寄稿 伊藤慶さん

第1回GCLSプレゼンコンペティションで研究奨励賞を受賞された伊藤慶さんに研究紹介の記事を寄稿いただきました。

自己紹介

東京大学大学院薬学系研究科所属、修士2年の伊藤慶と申します。学部4年生から生理化学教室に所属し、中心体の数を制御する分子機構に関する細胞生物学の研究を行ってまいりました。細胞生物学は世界中で研究がなされており、中心体に関するものだけでもこれまでに1万報以上の論文が出版されています。しかしながら、その全てを自分で読み切るのは不可能であり、考慮できていない論文が多数あることが常に気がかりでした。また、日々行っている実験の多くは、高々20種類の遺伝子に対して、5種類の手法、10種類程度の薬剤を組み合わせて行う単純なものであり、ロボットに行わせることも現実的になってきています。そこで、自然言語処理を用いて大量の論文から情報を得て実験を自動で提案し、それをロボットに行わせれば、普段行っている研究の大部分を、質を高めて自動化できるのではないかと考え、研究を始めました。

受賞の感想

この度は研究奨励賞に選出していただき、誠にありがとうございました。発表させていただいた実験提案アルゴリズムの改善点や懸念点、さらなる発展性など、いくつもの貴重なご意見を頂きました審査員の皆様方に感謝申しあげます。今回の受賞を励みに、今まで以上に頑張ってまいりたいと思っております。

プレゼンの概要

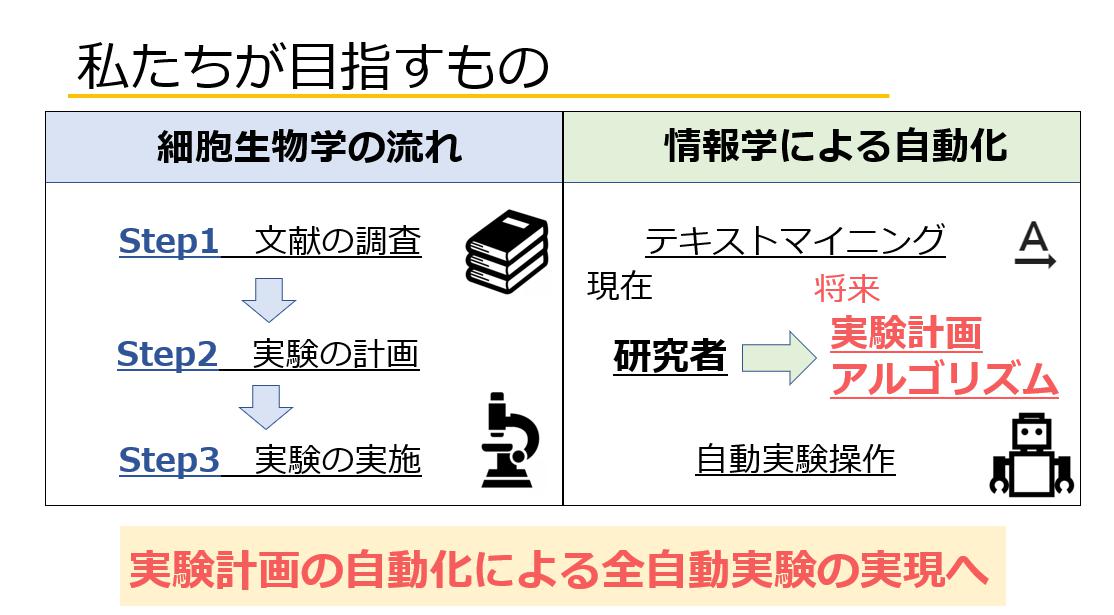

日本では年々人口の高齢化が進んでおり、医療費の増加や労働力の減少などの様々な社会的課題が発生しています。今後、明るい未来を実現するためには、医学研究の進歩が重要です。私は、実験を自動化することができれば医学研究の進歩に貢献できるのではないかと考え、特に、倫理的問題が少なく数日で結果を得られる基礎医学研究=細胞生物学の分野で実験自動化を目指す研究を行いました。

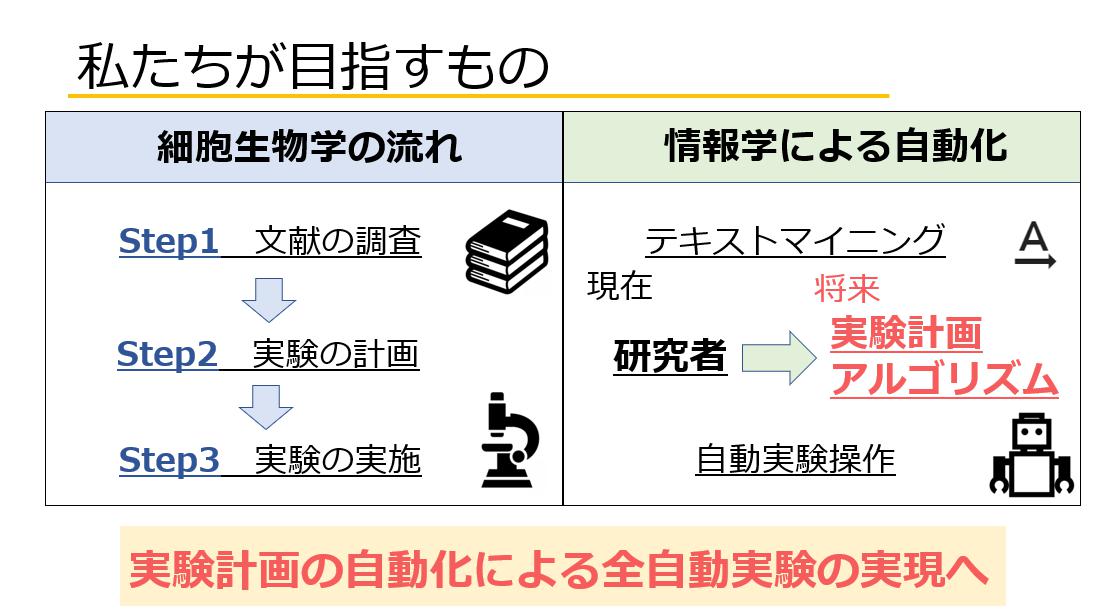

近年の細胞生物学の分野では、テキストマイニングによる論文からの情報抽出やロボットを用いた実験操作の自動化が可能となってきました。しかし、「何の実験を行うか」は研究者が決定しなければならないため、完全な研究自動化は実現していません。そこで本研究では、テキストマイニングと自動実験操作を繋ぐことを目指し、細胞小器官の一つである中心体を対象として、自然言語処理と機械学習を用いて次の実験で調査すべき遺伝子と適切な手法を提案するアルゴリズムの開発を行いました。

研究の目的

次に行うべき実験を予測するアルゴリズムを作るため、「論文中で行われたある実験の内容をもとにして次に行った実験を予測する」という問題を構築し、ロジスティック回帰モデルに学習させました。各遺伝子の特徴は「核」や「細胞分裂」といった遺伝子の特徴をまとめた単語群である遺伝子オントロジーを用いて抽出しています。開発したアルゴリズムでは、完了した実験の手法と実験対象の遺伝子を入力として、次に行うべき実験の手法と遺伝子を出力することができます。

実験提案アルゴリズムの開発

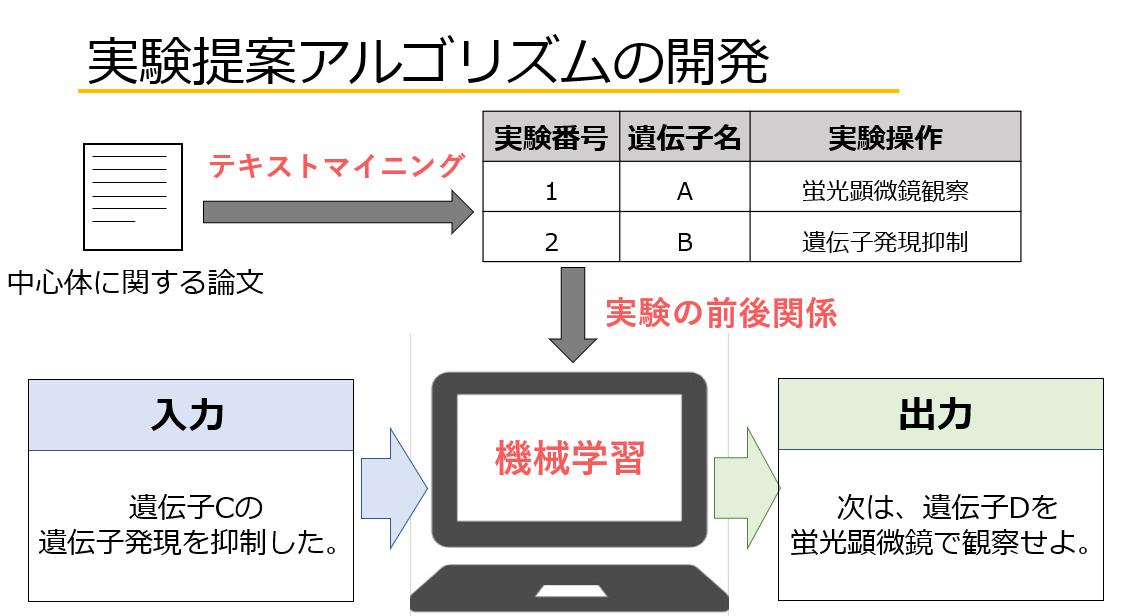

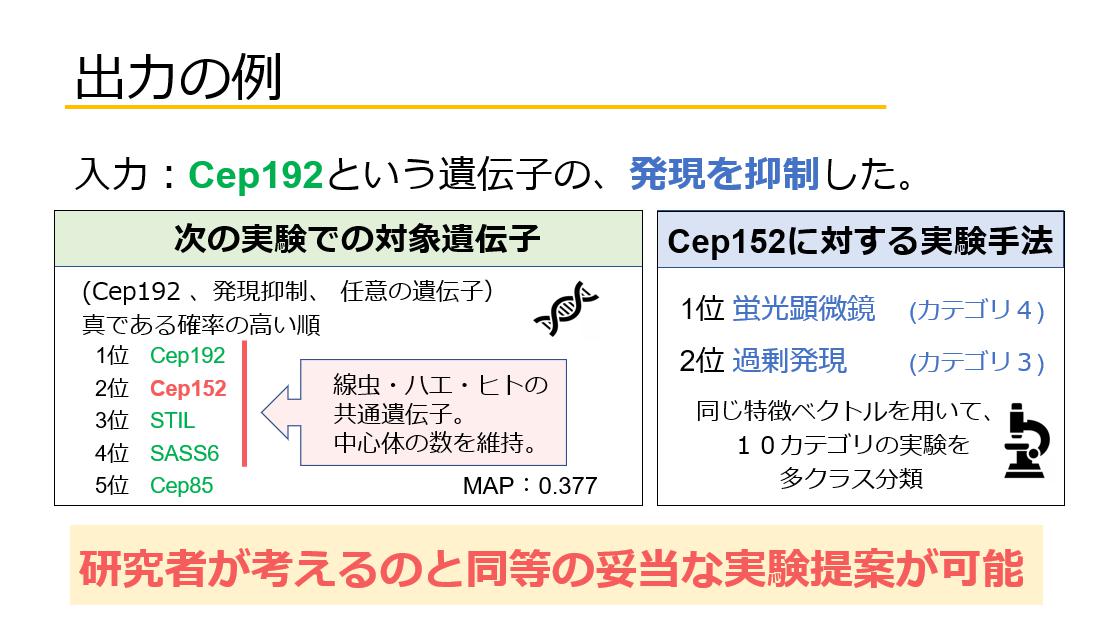

例えば、中心体の形成に重要な遺伝子である「Cep192」の抑制という実験を入力とした場合、次に行うべき実験は、「Cep192」「Cep152」「SASS6」「STIL」の「蛍光顕微鏡観察」という様に出力されます。これら4つの遺伝子はいずれもショウジョウバエや線虫からヒトまで広く保存された、中心体の形成に重要な遺伝子です。このように、本モデルの出力、すなわち次に行うべき実験は、研究者が考えるものと遜色のない妥当なものとなりました。

出力の例

本アルゴリズムで特徴抽出に用いた遺伝子オントロジーは、これまで発見された知識をもとにして手動で各遺伝子に付与された情報です。そのため、本アルゴリズムは妥当な実験を出力することはできるものの、新しい発見を目指すという目的には使いにくいと考えられます。そこで今後は、客観的な特徴、すなわち進化的保存性やノックアウトマウスの表現型、遺伝子の発現量といったデータを学習に利用することで、この課題を解決していきたいと考えております。

プレゼンの工夫

今回のプレゼンでは、「研究で社会を変える」というテーマに合わせ、学習モデルの詳細をお示しするよりも、社会課題との関連を示すことに重きを置いて「この研究が社会にとって何の役に立つか」というイントロダクションの部分に大きく時間を割きました。開発中のアルゴリズムは、将来的に実験を自動化することで医学研究の加速を促進できる可能性を有するとともに、研究者に単純ではない実験、独創的な実験を構想する時間を与えることで、生物学的な新発見にも貢献できると期待されます。

副賞の活用

現在のモデルは中心体に関する50報に絞って学習していますが、今後は学習の対象を全ての細胞生物学の論文(1000万報~)に拡大していきたいと考えています。そのために必要となるコンピュータやハードディスクの購入のために副賞を活用させていただきたいと考えております。

寄稿:伊藤慶