第5回GCLSプレゼンコンペ受賞者寄稿 樺俊介さん

第5回GCLSプレゼンコンペティションでソーシャルICT賞(最優秀賞)を受賞された樺俊介さんに研究紹介の記事を寄稿いただきました。

自己紹介

東京慈恵会医科大学(以下、慈恵医大)内視鏡医学講座の樺 俊介(かんば しゅんすけ)と申します。慈恵医大附属病院にて、内視鏡を用いた消化管の検査・治療を行う医師として勤務するとともに、研究面では、検査の高精度化や治療の安全性・効率性の向上を目指した内視鏡機器の開発、ならびにそれらを用いた臨床試験によるエビデンス創出に取り組んでおります。2022年からの2年間は、米国ミネソタ州のメイヨークリニックに留学し、プロトタイピングに関わりながら、米国における医療機器開発のプロセスを体系的に学びました。また、医師が創業したスタートアップ企業や全米有数の大企業とのパートナーシップを通じて、実践的な開発環境も経験しました。一方で、内視鏡先進国である日本の医師として、現地の内視鏡教育にも携わることが求められ、メイヨークリニックのフェローから上級医まで、さまざまなキャリア段階の医師に対して教育的役割も担いました。これらの経験を契機として、南米をはじめとする諸外国の学会・教育イベントへの招聘を受けるようになり、国外における内視鏡教育の課題についても深く理解する機会を得ました。このような経験の積み重ねが、今回プレゼンテーションコンペティションで発表させていただいた「MyEndoscope」の着想に至る重要な転機となりました。

プレゼンの概要

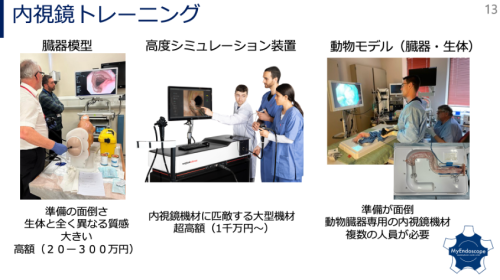

近年、内視鏡治療はその低侵襲性と省人化の利点から急速に普及し、外科手術に代わる重要な選択肢となっています。消化管腫瘍の切除や胆石除去、肥満治療など多様な疾患に対応可能であり、外科手術に比べて必要な医療スタッフが少なく、患者への身体的負担も軽減されます。しかしながら、その普及に対して、内視鏡操作の複雑さが医師間の技術格差を生み、治療の質に大きく影響しています。特に内視鏡先端の上下および左右の屈曲や軸回転といった操作を左手一本で担う内視鏡特有の操作系は習得のハードルが高く、内視鏡医のスキルが低い場合、最悪の場合、治療の失敗や有害事象の増加といった患者の不利益につながり得る他、治療時間の延長、医療スタッフの長時間勤務、病院収益の低下といった多面的な問題も引き起こします。従来のトレーニング手段として、臓器模型、動物臓器、高額なシミュレーターなどが用いられていますが、多忙な業務の合間での準備や保管の煩雑さ、費用面の制約から実践的な反復練習には不向きです(図1)。その結果、Katoら(Surg Endosc. 2013)の報告では高難度の内視鏡治療に必要な練習回数は20〜30回以上とされる一方で、我々の日米で勤務する医師を対象にした国際調査では76%の医師が5回未満の経験しか有していないという実態が明らかになりました。

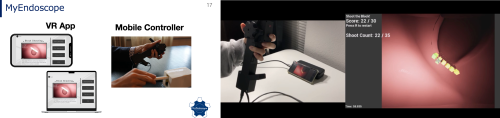

この課題の克服を目指し、私たちはMyEndoscopeを開発しました。開発チームは、東京大学工学部電気系、情報系の機械・コンピュータエンジニアに加え、トロント大学情報系のゲームエンジニア、そして私ともう一名の内視鏡医が医学監修を担当した学際的構成となっています。本システムは、VRアプリとモバイルコントローラーを用いた携帯型のトレーニングデバイスであり、直感的かつ楽しい操作体験を通じて、内視鏡操作の基本スキルを自宅でも気軽に反復練習できる環境を提供します(図2)。アングルやトルク操作といった複雑な動きをゲームベースで再現しており、技術評価の妥当性についても初期検証を実施しています。たとえば、「ブロック崩し」ゲームのクリア時間において、内視鏡経験3年未満と3年以上の医師の間で統計的に有意な差(p = 0.043)が確認されており、スコアリングの有効性が示唆されています。開発は現在、POCおよびユーザーリサーチの段階にあり、2026年中のマーケットリリースを目指しています。すでに日米の医師を対象とした調査では、90%以上がMyEndoscopeを有用なトレーニングツールとして評価しています。

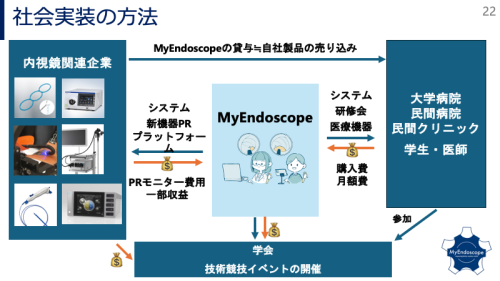

社会実装の方法としては、大学病院、民間病院、クリニック、そして医療機器メーカーとの連携を想定しています(図3)。また、医師個人や病院施設への販売だけでなく、医療系学会や技術競技イベントでの使用、製品貸与を通じた企業製品のPRツールとしての活用など、多角的な収益モデルの構築も進めます。さらに、消化器領域にとどまらず、耳鼻科、呼吸器、泌尿器科、婦人科、心臓血管外科といった他の診療分野への応用展開も計画しています。世界の医療従事者が、時間や場所に縛られず、効率的に技術を磨くことができる環境を実現することが私たちのビジョンです。

“Empowering physicians, anywhere, anytime.”

MyEndoscopeは、すべての内視鏡医に自由で継続的なトレーニング機会を提供し、次世代の内視鏡診療を支えます。

プレゼンの工夫

私の専門は医学、とりわけ内視鏡医学という極めて専門性の高い領域であるため、通常の学会で用いるような専門用語やデータ中心の発表スタイルでは、本プロジェクトの強みや現場が抱える課題を十分に伝えることができないと感じました。そこで今回は、可能な限り動画を活用し、内視鏡の意義や利点、直面している課題、そして操作の基本について視覚的にわかりやすく説明することを心がけました。医学に関するプレゼンテーションを専門外の方々に対して行う際、言葉を平易にしすぎた結果、内容が陳腐化してしまい、本来の魅力が伝わらないという経験を、私自身これまでに幾度もしてきました。GCLSにおいても、審査員の先生方は医学の専門家ではないものの、情報系を中心とした多分野に精通されている教授陣で構成されており、専門外の分野に対しても高い理解力をお持ちであると予想しました。そのため今回は、使用する用語の全てを平易にするのではなく、ある程度の医学用語を適切な説明とともに残すことで、内容の深さや専門性を損なうことなく、私の専門領域における知見をそのまま聞き手に届けられるよう工夫いたしました。

副賞の活用方法

開発経費ならびに特許出願費用に充てさせていただきます。このたびは、門外漢であったにもかかわらず、温かい目でプレゼンテーションをご覧いただき、栄えある賞を賜りましたこと、チーム一同、心より御礼申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

寄稿:樺俊介