第5回GCLSプレゼンコンペ受賞者寄稿 高下修聡さん

第5回GCLSプレゼンコンペティションで審査員特別賞を受賞された高下修聡さんに研究紹介の記事を寄稿いただきました。

自己紹介

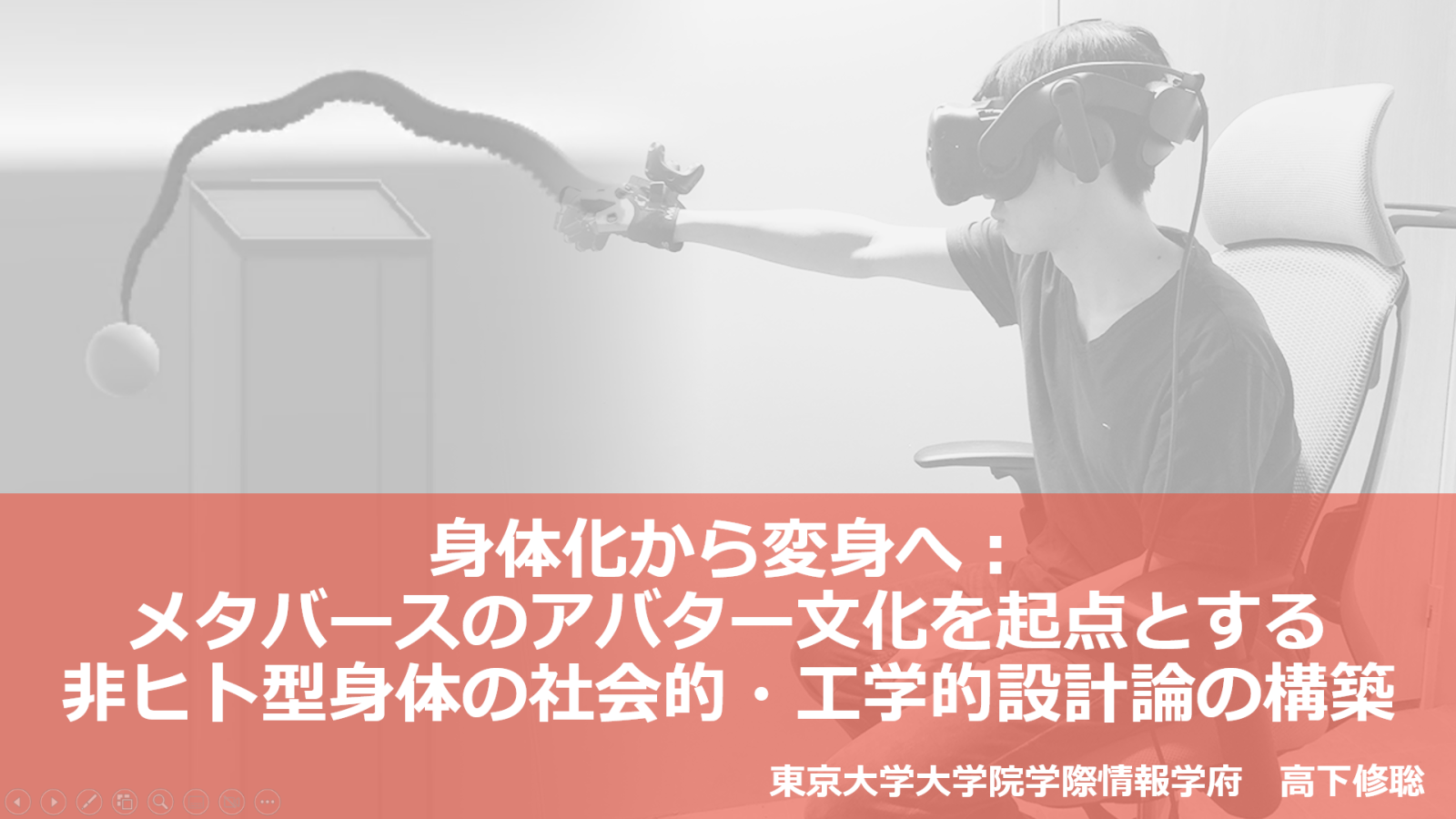

東京大学大学院学際情報学府、博士課程2年の高下修聡です。私は修士課程の頃から、非ヒト型アバターへの変身とその活用に関する研究に取り組んできました。本研究では、動物型のアバターや追加肢を持つアバターといった、人間とは異なる外見や形状を持つアバターに注目し、それらを用いることで身体能力や心理状態を拡張することを目指しています。特に、自分とは異なる身体を、自分の身体のように自然に扱えるようにするための「操作系」と「フィードバック系」の設計に取り組んでいます。

プレゼンの概要

今回のプレゼンテーションでは、人間とは異なる形状を持つ「非ヒト型アバター」へと“変身”することにより、身体的・心理的・社会的な制約を乗り越えることを目指していくという研究テーマを紹介しました。動物のような姿や複数の手、羽、触手などを持つアバター、自分とは異なる外見・構造を持つ身体を自分のものとして扱う。そのような変身体験を通じて、従来の身体観を超えた新たな自己や社会のあり方の可能性を模索しています。

この研究は、「身体が生き方を制限する」という社会的課題を解いています。たとえば手がうまく動かない、外見にコンプレックスがある、自分に期待されすぎてつらい、あるいはジェンダー規範に縛られているといった状況は、私たちの自由な選択や行動を大きく制限します。これまでも、化粧やコスプレといった外見の編集による”変身”を通して、身体性に関する課題の一部は乗り越えられてきました。私はそこから一歩踏み込み、身体そのものを異なる構造に変えるという”変身”によって、より広範な課題を解決できると考えました。アバター技術や人間拡張、ロボティクスといった技術を活用し、異なる身体性を選び取ることで、新たな能力や心理的状態を獲得できる可能性があります。

このような変身は、すでに一部では実践されています。たとえば、メタバース上では動物型アバターや尻尾のあるアバターなど、非ヒト型の身体を日常的に使用しているユーザーも存在します。彼らから非ヒト型アバターの使用に関する課題を蒐集することは、VRの範囲を超えて、物理的な非ヒト型身体の設計にも役立つ可能性があります。彼らへの質的調査から、非ヒト型アバターの使用において、大きく三つの課題が明らかになりました。第一の課題は、「工学的課題」です。これは、非人間的な身体構造をどのように操作し、どのようなフィードバックを与えれば“自分の身体”として自然に扱えるかというマッピングに関わる問題です。第二に「社会的課題」があります。これは非ヒト型アバターを使用することで、他者から奇異な目で見られたり、排斥されたりすることがあるという、文化的・社会的な偏見に基づく課題です。第三に「設計プロセス上の課題」があり、3Dモデリングや操作ロジック設計といった専門技能が必要なことが、参入障壁となっていることが分かりました。

私はこれまで、「工学的課題」と「設計プロセスの課題」に主に取り組んできました。工学的課題においては、非ヒト型アバターの持つ「非相同性」(人間とは異なる構造)と「拡張性」(高い運動自由度)という特性に注目しています。修士課程では、特に非相同なアバターを自然に操作できるようにするための設計に取り組みました。国際会議CHIで発表した「Embodied Tentacle」という研究では、タコ型アームに対する複数の操作方法を比較し、操作のしやすさやユーザーの好みに基づいた最適なマッピング条件を導き出しました。現在は、拡張的なアバターの操作や、非相同・拡張的アバターからのフィードバック設計にも取り組んでおり、こうした知見を統合して、非ヒト身体全体に応用可能な設計論の構築を目指しています。

また、「設計プロセスの課題」への対応として、誰もが直感的に非ヒト型アバターを設計できるインターフェース「AvatarForge」を開発しました。これはVR空間中でノードベースかつリアルタイムに身体を編集できるツールで、専門知識がなくても自由に身体を構成し、変身体験を試すことが可能になります。デモ展示を通して、本ツールを用いることで非専門家でもアバターを楽しみながら組み替えられることが実証されてきました。さらに、このようなユーザー自身による身体編集体験は、自己理解や非生得的な身体への受容感にも好影響を与えることがわかってきました。

非ヒト型身体の設計論と設計インターフェースの構築の先に、本研究は、「多元身体性社会」というビジョンを描いています。そこでは、人々が固定的な身体に縛られることなく、場面や感情、目的に応じて身体性を切り替えたり、再構成したりすることができます。たとえば、肉体仕事の場面では身体的能力が高い身体、趣味の場ではクリエイティブな身体、精神的に困難な場面では自分を励ますもしくはストレスから逃れるための身体など、身体そのものを衣服・アクセサリーのような選択可能なものとして扱えるようにすることを目指しています。

プレゼンの工夫

今回は特に「社会的課題」や「社会実装」に重きを置いたコンペティションだったため、自分の研究がどのように社会的課題を解決しうるのか、という点の説明に重点を置きました。たとえば、これまでの文化的実践である「化粧」や「コスプレ」といった“変身”の例に触れることで、非ヒト型アバターへの変身が決して唐突なものではなく、歴史的に自然な延長線上にあることを示し、アプローチの説得力を高める工夫をしました。

また、評価基準があらかじめ示されていたことを活かし、審査者が評価しやすいように「この研究は〇〇という社会課題を解決しようとしている」といった、評価項目と対応するキーフレーズをプレゼン中に明示的に提示しました。情報の構成だけでなく、伝え方そのものにも工夫を凝らしました。

プレゼンの「見た目」にも、これまで以上にこだわりました。文字を大きくし、1スライドに1メッセージを徹底することで視認性と理解度を上げるようにしました。また、動画を挿入することで直感的な理解や興味喚起を促しました。今回初めてデザインにまで気を配ったことで、プレゼンは情報を詰め込むだけではなく、伝えるための設計をする必要があるということを実感しました。

寄稿:高下修聡